<衝撃の若松映画『実録・連合赤軍』試写会>

7月4日。若松孝二監督の最新作『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)』の特別試写会に足を運んだ。この映画は、若松監督が自ら呼び掛けて製作費用のカンパを集め、完成させた映画だ。私もわずかながらカンパしているし、若松ファンであるので、どうしてもこの映画は試写で誰よりも早く観たかった。

会場の安田生命ホールには様々な姿があった。あの全共闘時代を知らない若き出演者やスタッフの群れ、一般公募で数少ないチケットをやっと手に入れた人々。その中に、塩見孝也(元赤軍派議長)や元ブンド(共産主義者同盟)の重鎮、叛旗派議長の味岡修こと三上治(現在は評論家)、ジャズ評論家で元(?)世界革命浪人の平岡正明、新右翼団体「一水会」顧問・鈴木邦男、『創』編集長・篠田博之諸氏の顔が見えた。もっと多くの人が来ていたのだろうが、そこには最近ありがちな、昔を偲ぶ全共闘世代の会合の豪放磊落さは見えなかった。なんか重々しく、どろどろした雰囲気の会場な気がした。

|

映画『実録・連合赤軍』は2008年2月、あの事件が起こった真冬に公開の予定だ |

上映時間3時間10分のこの映画は多分、奇才・若松監督の最高傑作であり、監督自身の怨念の作品であった。若松監督は、元警察権力最高幹部の佐々淳行原作、原田眞人監督、役所広司主演の東映映画『突入せよ!「あさま山荘」事件』に激しい敵意を燃やしていた。

「映画ってのは国家や権力に反抗して作るものだと思ってますから」(『創』2007年7月号)「かつて昭和には濃い時代があって、濃い若者達がいたんだっていうことをね、映画っていうのはやっぱり後世まで残るからね、そういうことが本当にあったんだってことを伝えたい」(『Warp』2007年5月号)「権力側から一方的に伝えるんじゃなくて、若者たちが何ゆえにあの地点に辿り着いたのか、真実は一体何かということを、あさま山荘だけじゃなく、学生運動から遡ってキチンと描かないと不公平じゃないかと憤ったんです」(『新雑誌DX』2007年3月号)「怒りを忘れているんじゃないですか。国家に飼い慣らされているんですよ」(『北海道新聞』2006年8月27日)(以上、同映画のチラシより抜粋)。

そう言い張っていたのを、監督自ら実践され製作された作品だった。

<重く悲痛な場面と重なり合う我が青春の蹉跌>

ジム・オルークの太いサウンドの中、次々と当時の激動の「今、世界で何が起こっているのか?」といった実写ドキュメント映像が流され、そしてこの連合赤軍という革命部隊の、「総括」と称するキチガイじみた「同士連続リンチ殺人事件」の現場画面がダイナミックに迫る。息をもつかせない展開は3時間10分の時を忘れさせた。

孤立し、追い詰められた若者たちは、戦後初めての権力との銃撃戦、いわゆる「あさま山荘事件」でその時代を終える。このあさま山荘事件をきっかけに発覚した──対立する党派間の内ゲバではなく──仲間同士の連続リンチ殺人事件で、日本の新左翼革命運動は完全に失速した。いわゆる「革命ごっこ」は終わったということなのだろう。このあまりにも悲しい同士殺人事件、そして追い詰められた者たちの銃撃戦といった結末に、私は真正面からスクリーンを観ることができないくらい戦慄していた。私にとってはとてもつらい画面だった。

私はあの時代、数少ないブンドの若き党員であった。当時の私にとっては「ロマン」であった「革命部隊」の中枢にいた。マルクスも革命の本当の意味も大してわからず街頭に出ていた。1969年だったか、ブンド内部から武装闘争路線の赤軍派が生まれ、「M作戦」と称して銀行強盗で資金調達し、革命戦争の手段として銃や鉄パイプ爆弾まで登場するようになった。私はそれが怖くなって、皆を裏切って革命戦線から逃亡した。あの時代、私は彼らと同時代に生き、同じく革命を目指し、「革命の主体は労働者であるべき」とばかりに大学をやめ、労働戦線にいて共産党系が主流の職場の中で新左翼労働運動をやっていた。当時、私にも何が起こっても不思議ではない時代だったのだ。一歩間違っていたら、私はこの画面に映し出される陰惨なリンチの主人公になっていたのかも、あるいは「よど号」の連中のように、飛行機を乗っ取って北朝鮮に行っていたかもしれないのだ。私は、このあまりにも凄い若松映画の最高傑作の解説は、とてもここで簡単には書けないと思った。

私の隣の席では、元ブンドの最高幹部・三上治氏の「はぁっ〜」という重いため息が漏れ、元赤軍派の白髪の親父連中は頭をたれ泣いていた。

<30年の時を経て……若松監督いまだ健在なり>

|

プラスワンでの若松監督。昔からこのたたずまいは同じ。表現する映像は革命的だが「こんなやくざな俺をみんなが監督、監督って言ってくれて、そんな言葉がどれほど俺を勇気づけてくれているか。みんなに感謝したい」とは、数年前の監督のイベントでの言葉だ |

私は突如、新宿摩天楼の中で「だめだ〜! 酒でも飲まなければやってられない。このままじゃ帰れない」と思った。どうすればいいのか考えた。誰もいない一人の部屋を意識すると怖くなった。午後10時。私は赤い自転車に重たい意識をのせ、試写会の打ち上げ会場であるロフトプラスワンに向かった。会場では若松監督が若い出演者に囲まれて酔っぱらっていた。若松監督は映画に出演してくれた若い俳優達一人一人と会話し、「俺の山荘もこの撮影で使い物にならなくなったな(若松監督は自分の山荘を、最後には鉄球で破壊されるあさま山荘銃撃戦のロケセットとして提供した)。アハハハハ、でもこの青年達は、あの訳のわからん難しい革命用語をよく覚えてくれたよ」と言いながら上機嫌だった。打ち上げの席上で三上治は、「ブンドという党派は、革マル派とか中核派とかとは違って、多少の喧嘩はあったが内部で殺しあうということはまずしなかった党派だった……」と、ぽつりと悲しそうに言った。

私はほろ酔いで失礼と思いながらも、若松監督にインタビューを試みた。

「凄い出来ですね。とても画面を直視し続けることができませんでしたよ」

「平野ちゃんに凄い出来だと言われると俺もうれしいよ」と、酔っぱらった若松監督は言った。

「とてもリアリティがありました」

「そうだろう? 俺はね、パレスチナで当事者の板東国男にあのとき何があったのか直接取材しているし、裏は全部とったつもりだ。だからリアリティはある」

「先日の『幽閉者(テロリスト)』(若松さんの盟友・足立正生監督の、アラブの英雄・岡本公三を扱った35年ぶりの劇場公開作品)も凄かったけれど、あれはもの凄い哲学的作品でしたよね。足立さんの作品を意識されました?」

「凄い映画だったな。でもな〜、あいつは映画を難しく撮りすぎるんだよな。この映画はちっとも難しくないだろう?」

「若松さん、次は17歳3部作で山口二矢(日本の右翼活動家。1960年、日本社会党(現社民党)委員長・浅沼稲次郎を講演会場で刺殺、直後に獄中自殺)を撮るんでしょ?」と聞いてみた。

「この映画がヒットして金が集まったらな……」

「若松さん血圧高いんでしょ? 次の作品まで絶対無理しないでくださいね」

「俺さ〜、この前倒れたんだよ……」

私は深夜の歌舞伎町を赤いチャリで一人後にした。自転車に乗って家まで着く45分間に「何を思うのか」が怖い様な気がした。「俺の青春ってなんだったんだ!」って思いながら何も考えられないまま、私は汗をかきかき愚直に自転車をこいだ。

ふと私は、この時代に息をした私と私の周辺を、若松監督のように描いてみたいと思った。

夏前の大型台風が九州を襲い関東地方に近づいてこようとしている深夜、私は突然ジャズの古典が聴きたくなった。セロニアス・モンクの「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のアナログ盤に針を落とした。こんな重い雨の日はモダンジャズがよく似合う、と思った。次はマイルスの「ディア・オールド・ストックホルム」だな……。ジャズ漬けの深夜がさらに深くなってゆくのをひとり楽しんでいた。

今月の米子♥

戦う米子。この時代、右を向いても左を向いても真っ暗闇だ。

「でも私は起つわ!!」って言っている

ロフト35年史戦記 第29回 新宿LOFT立ち退きへの戦い─2(1990〜1994年)

<プロ予備軍がいる限りライブハウスは消えず>

ロックミュージックの素晴らしさは、たとえ譜面を読めなくっても、コードを少ししか知らなくても見よう見まねで練習を始められて、ごく短期間で高校のクラスの友達同士なんかとバンドを組み、演奏ができることだ。コピーだろうがオリジナルだろうが、ステージでスポットライトを浴び(ノルマのチケットは強引に売りさばくか自腹を切るしかないかもしれないが)、なんだかわからないけれど輝けた。女にもモテた。かっこいいという自意識が芽生えた。80〜90年代は、バンドを組むということが自由で輝いていた時代だと思う。バンドメンバー募集記事をウリにした『バンドやろうぜ』(JICC出版局/現宝島社)という月刊誌が発刊されたのもこの頃だ。

いつの時代からか、「バンド」という名前は「ユニット」という言葉にすり替わった。今や「バンドを組む」なんていう言い方は流行らないのだそうだ。そして時代は進み、若者の趣味は多様化しバンドメンバー募集誌は消えた。しかし「ライブハウス」という言葉はいまだになくならない。ライブハウスという存在は、現在首都圏だけで200軒を超えるようになり、潰れる店があったとしてもまた新たな店が登場し、その数は増えこそすれ減っているという話は聞いたことがない。それぞれの空間は──あくまでノルマという縛りを前提にだが──とてつもない大量のアマチュア群(=プロ予備軍)に支持され続けてきたのだろう。最近では、音楽だけでなくお笑いやトーク、プロレスといったエンターテインメントをも組み合わせることによって、ライブハウスという空間はしぶとく生き残り続けている。この世にアマチュアであれプロであれ、カラオケのごとく「人前でパーフォマンスしたい、目立ちたい連中」がいる限り、こういった空間はなくならないという人さえいる。

<1994年4月12日、東京地裁より「不当」判決を食らう>

1994年4月12日、約2年に及ぶ訴訟の判決が東京地方裁判所民事第17部にて下された。

これは新宿LOFTが入居しているビルのオーナー側から、「ロフト立ち退き訴訟」として、1992年3月に東京地裁に起こされた。そして1994年4月に東京地裁より、「ロフトは5500万円の立ち退き料支払いを受けるのと引き替えに建物を引き渡せ」という判決があった。判決文は、古いビルの建て替えの必要性とともに、「被告(ロフト)は飲食店用店舗として店舗を借り受けたが、被告は途中から地下一階の階段に囲いを設け目障りな看板を設置するなどして原告(ビル側)に無断でライブハウス「新宿ロフト」を経営し、ロックコンサート等を行っている。そのため未成年者を中心とする入場者が本件ビルの前にたむろして、通行人や本件ビルの他の利用者に多大な迷惑を及ぼした」(以上一部抜粋)というものであった。

我々としては、このアホ裁判官の事実誤認甚だしく──ライブはオープンセレモニーからやっているのだ! 確かにハードコアパンクブームの頃は通行人やビルの他の利用者には迷惑をかけたが、それも過去のこととなっていた──とても飲める判決内容ではなかった。ロフト側は東京高裁に控訴した。しかし驚くことに、我々がこの判決には完敗だと思っている一方で、ビルオーナー会社側も「立ち退き料が高すぎる」と控訴していたのだ。確かに、1994年時点の日本ではバブル景気が完全に終わっていて、巷では銀行やゴルフ開発会社とかがバリバリ潰れていた時代だったのだ。そのバブル崩壊連鎖にこのビルオーナーも直撃されていて、立ち退き料を払う金すらなかったのだ。その後数年でこの会社はあえなく倒産し、借金が返せなくなり差し押さえられ、ロフトの入っているビルは競売にまでかかることになる。しかし一審判決当時の我々は、ビル側のそこまでの事情は知るよしもなかった。ずいぶん後になってから、ビル建て替えの計画当初はロフト再入居に前向きだったのが突然、「汚い、うるさい、迷惑。一銭も出さない、出て行け」と言い続けるようになった、ビル側の事情が理解できたのだった。

<緊急アピール「『新宿ロフト』」は断固ライブをやりつづけます」>

|

判決直後の『ROOFTOP』1994年6月号にも掲載された緊急アピール。これを反撃の狼煙に、本格的に立ち退き反対運動が始まるのだ |

当時の新宿LOFT店長・小林と私は、判決直後にこんなメッセージを音楽関係者に送った。

「『ロフト』が京王線千歳烏山に誕生してから23年、そして新宿に『根』をはって時代を生きぬいて18年がたちました。

そして今、新宿ロフトは誕生以来最大の危機に見舞われています。バブルに踊ったビルオーナーの一方的『契約更新の解除』の通告により、『立ち退き』を迫られています。(中略)

一審の判決は、『立ち退き料を受け、ビルから立ち退きなさい』という裁判所の判断は、西新宿に培われてきた『若者文化』についてまったく理解がされていません。(中略)

いつの間にかロフトとビル側の対立構造がゴミや騒音問題にすり変わってしまい、付近の住民に追い立てられているというような報道がなされていますが、私たちは、その問題に関して、付近住民と共存できるように、常に真剣に取り組んでいます。『あらゆる努力の結果』現在近所からの苦情はほとんどありません。(中略)

時代の成り行きに少しでも『反抗』するのが『ロックの原点』であるとするなら、このほんの『小さな反乱』に参加ください。だまって『権力』のいいなりに去って行くのはどうも『ロフト』のポリシーには反すると思いつづけているのです。(中略)

最後に『新宿ロフト』は断固ライブをやりつづけます。

平成6年5月 有限会社ロフト スタッフ一同」(一部抜粋)

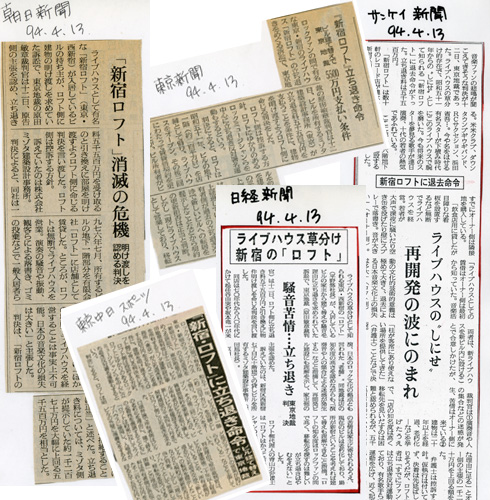

<マスコミ騒然の立ち退き問題をどこか冷めた目で見ていた>

一審判決を見て、結局のところ、日本の司法制度も裁判官も都市再開発を推進するものでしかないと私は理解した。これも時代の流れなのかも知れない、と思っていた。

しかし面白いことに、この判決にマスコミ各社は大騒ぎしてくれた。「日本のロックの聖地に立ち退き命令!」とばかりに、フジテレビの深夜番組「NON FIX」、NHK「首都圏ニュース」、TBSの「筑紫哲也ニュース23(異論反論オブジェクション)」など、特番、ニュース、はてはワイドショーにまで話題を提供し、多くの新聞雑誌が取材に訪れ、特集を組んでくれた。マスコミの論調は、「ビルのオーナーと裁判所は日本全国のロックファンを敵に回した」と、ロフトに同情的であった。これは私たちをとても勇気づけるものであり、同時にいわゆるライブハウスを中心に、日本のロックは当時すでに完全に市民権を得ていたことを意味していた。「負けないで頑張ってください! ロフトは私の青春です」といった激励の電話や手紙などが、とてつもないくらいに飛び込んできた。私がいい加減適当にぶっ建てたロフトが、これだけ多くの人に愛され、多くの人の青春の一ページだったとは、と、飛び上がらんばかりに驚く日々だった。これには、「やっぱりロフトを作ってよかった」とも思ったものだ。

私は、第一審では弁護士にまかせっきりで、裁判に向けて何の行動を起こさなかった。ただただ裁判の成りゆきを静観していた。私はその時点でもう下北沢にシェルターを開店しており、その営業成績は順調で、新宿LOFTがなくなっても困ることはないと気楽に考えていた。さらには一番困ったことには、10年ぶりに帰国してから数年しか経っていなかった私には、日本のロックはまだまだ浦島太郎状態であり、当時の日本のロック文化がほとんど理解できずなかば興味を失っていたことだった。

だから「日本のロックの聖地」なんて言われても、一方ではやはりとまどうばかりだった。音楽現場に自ら行っても、その昔、私が現場で知り合ったバンドやマネージメントスタッフなどほとんどお目にかかれず、ちっとも面白くなかった。そこには礼儀正しい若いバンドメンバーがマジメにたたずんでいるだけのように見えた。「なんだ、みんなただ売れたいだけじゃないか?」なんて勝手に思いこんでいた。立ち退き問題に直面している新宿LOFTやシェルターに行っても、自分がただただ孤立するだけだった。だから「ふむ、ロフト……別につぶしてもいいじゃん」という──今だから言える、本当に私らしいといえばそうなのだが──いわゆる「破滅志向」に明け暮れていた。

<平野悠の妄想的(?)斗争宣言>

一審判決が出て数カ月後、これからのロフトの対策として私は全社員に招集をかけた。全社員といっても新宿LOFTと下北沢SHELTERしかなかったわけで、集まったのは新宿LOFT店長・小林茂明、マネージャー・保坂、シェルター店長・平野実生、マネージャー・畠山、それに経理、事務まで含めて6〜7人だったと思う。私は、梅雨空の重い新宿摩天楼を見ながら、けだるそうに切り出した。

「今日集まってもらったのは、これからのロフトの新しい方針を出そうと思うからだ。これから話すことは、君たちにとってとてもついてこれないだろう発想なんだ。これから私が言う方針に異論のある人は辞めてくれても結構だ。私一人になることは覚悟の上で話す」そう切り出すと、事務所はシーンと水を打ったように冷たくなった。

小林店長と保坂の顔が沈んだ。経理のオバさんはにこりと笑って、「また悠さんの絵空話が始まろうとしている」とばかりに鉛筆を机の上にポンと放り投げた。この経理のオバさんとは西荻窪ロフトからの長いつきあいだ。

「俺はね、あの全共闘世代の生き残りだ。俺には昔から尊敬している一人のお婆さんがいる。それは大木よねさん(現故人)と言って、あの三里塚(成田空港があるところ)で、戦後ボロボロになって大陸から引き揚げて来て何もない原野に入植して、そこを開墾して立派な農地にした誇りある人だ。それが突然、国家権力の名の下に、何の相談もなく『ここに空港造るから立ち退け』と言われて、空港公団に雇われた警察とか機動隊が来て彼女から無理矢理土地を取り上げようとしたんだ。その婆さんは、『オラの土地をお前らの勝手にはさせねえ』とばかりに奴らに最後まで抵抗したんだ。彼女の家が空港公団のブルドーザーでぶち壊されようとしたとき、彼女は自分の体を柱に鎖で縛り付け抵抗した。支援していた左翼運動家のように、革命なんていう理屈を考えたこともないだろう無学な一農民だ。彼女は損得でそんなことをやったわけじゃない。問答無用とばかりの国家権力の暴力的なやり方に逆らったんだ。今回、俺はロフトでそれをやってみようと思う。よね婆さんほど格好良くできるかどうかわからんけどね」私は言葉を選んでゆっくりしゃべる。

「えっ、悠さん、一体何をしようとしているんですか? だめですよ。僕らも頑張るから勝手なことしないでくださいよ。心配だな。独り目立ちたいなんて考えているんでしょ。ロフトは悠さんだけのものではないんですよ」と、小林店長は心細そうに言いながら私を牽制する。私はこの小林店長が、もちろん私などより数倍ロフトという空間を愛しているのを知っている。そして同時に誇りをもっていることも。私は小林の反応を楽しむかのように言葉を続けようとした。

(次号に続く)

『ROCK IS LOFT 1976-2006』

(編集:LOFT BOOKS / 発行:ぴあ / 1810円+税)全国書店およびロフトグループ各店舗にて絶賛発売中!!

新宿LOFT 30th Anniversary

http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/30th/index.html

ロフト席亭 平野 悠

|