新宿……ホームレスと高級ホテル

|

▲食事の支給に集まるホームレスの人々。善意あるボランテアが週何回かホームレスの人に豚汁とご飯を提供している。 |

12月に入っていわゆるクリスマスシーズンになり、東京の繁華街や住宅街のあちこちできらびやかなイルミネーションが見られる様になった。それもこの近年、そのどぎつさにあきれるばかりだ。最近では私が住む住宅街でも、これ見よがしに庭や玄関、更には窓まで一杯の電飾を誇らしげに飾っている家が多く見られるようになった。

新宿西口の冷たいビル風が吹き抜ける摩天楼の真下、一泊何万円もする高級ホテルの宿泊者達がいる一方で、すぐ隣の中央公園や地下道には、圧倒的な寒さに震えて段ボールと湿った重たい毛布にくるまっているホームレス軍団がいる。何か絶望的というか、天然の木々に電飾ランプを無数に巻き付けて喜んでいる連中と行く当てのないホームレスの人々のうつろな姿を対比させて見てしまって、「これが経済大国といわれる風景なのか? どこか狂っているな?」って思うことしきりで何かわからない怒りがこみ上げてきていた。ニューオリンズの災害の時、金持ち階級の連中は自動車や飛行機ですたこらと逃げられたが、貧乏人は避難することも出来なかったという状況と同じじゃないか? って思った。

私はクリスマスシーズンになるといつもある思い出が甦ってくる。過去の『ROOFTOP』にもこの話は書いたことがあるのだが、もう5〜6年前だろうか?新宿の大ガードの真ん中に、ちょこんと座布団に座って通行人が投げてゆくわずかな小銭をいただいている正当派乞食の可愛い老婆と仲良くなった事があった。毎日大ガードを通るときにただ、「おばあちゃん、今日も元気?」って言いながら100円玉を小さなコップに投げ入れるのが日課だった。「ここにいられるのも長くないよ。最近お巡りさんが『ここに座って居ちゃダメだ、道路交通法違反で逮捕する』って言うんだよ」と、おばさんが訴えるような眼をして私に言ってきた事もあった。

|

▲今月の二人の米子。先代米子はちゃんと黒いパンツもはいているのでご安心下さい(何を心配?) |

そしてなにが通行人の迷惑だか解らないが、警察の新宿浄化作戦もあってかその老婆が突然失踪した。私は焦っていた。もう一週間もいつも居る場所に居ないのだ。私は新宿中の乞食がいそうな場所を探し回った。ホームレスの長老達にも尋ね歩いた。しかしついに探し出すことは出来なかった。最後は新宿区役所の厚生課まで行った。

「あの、いつも新宿の大ガードに座って乞食をやっていたお婆さんが最近居ないんです。多分あなたも知っていると思いますけど。そのお婆さんの行方を捜しているんですが……心当たりはないでしょうか?」と私は咳き込んで尋ねる。

「そのお婆さんのお名前はわかりますか? 乞食のお婆さんだけでは探しようがありません」無表情な顔から抑揚のない返答が返ってきた。

「いえ、名前はわかりません。でもあなただってそのお婆さん知っているでしょ? ガード下のお婆さんが居ないんですよ。病気になったかどうかも含めて心配なんですよ」

「すみません、今新宿地区には2000人近くのホームレスの人がいて、一週間に4〜5人は凍死してゆくのが現状なのです。ちょっと探すことが出来ません」と言われた。小泉首相は「小さな政府」と言う。その政府とは、ただただ奴ら(政治家と官僚)が勝手に借金したツケを増税(消費税はいずれ18%になるとの噂)と弱者切り捨ての政策で払う政府じゃないか? 天下り官僚や六本木ヒルズにいる連中だけが国民ではないんだよ、と思ってしまうのは私だけだろうか?

海のある江ノ島の風景

|

▲ギンギンギラギラの高層ビルの中庭。こんな所でデートする奴のセンスを疑うよね。 |

12月のある晴れた日曜日、私は突然なぜか懐かしい感じで海が見たくなった。と同時に海のあるところに住みたくなった。「よし、来年の新住居は"海"のある場所だ」って唐突に思った。海といえば、やはり私にとっては子供の頃から慣れ親しんだ江ノ島である。江ノ島に住んで、週何度かのロマンスカー出勤もきっと楽しいに違いないと思った。本も沢山読めるし勉強も出来る。だからなんとか江ノ島に住みたいと子供の様に思った。

その日、私は新宿からロマンスカーで江ノ島に運ばれた。私はあくまで江ノ島の島の中に住みたいので、まさかサザンじゃ〜あるまいし、湘南ボーイみたいに江ノ島の対岸に住む気はなかった。しかし江ノ島の中には不動産屋もなければアパートや賃貸マンションなんかは皆無だった。駅前の不動産屋に入ったが、「島の中には貸家や賃貸マンションはありませんね。島の中でないとダメなんでですか?」と怪訝な顔をされるだけ。ちょっとがっかりした。今は、「江ノ島の中に住めないんだったら、海があり山があり寺がある閑静な北鎌倉あたりがいいのかな?」なんて思っている。

|

▲夕暮れ迫る江ノ島。絶景だな。 |

15年近く前、私はバックパッカーに狂っていた時代に世界放浪(100カ国近くを5年で回った)のあげくドミニカ共和国で5年間生活していた。中南米・カリブ海の「最後の楽園」といわれた真珠の様な島だ。当時の私の住居である9階の部屋からは、どこまでも蒼い、世界で一番美しいといわれるカリブの海が一望出来た。海辺で生活するのは私にとって初めての経験だった。当時、私がドミニカで経営していた「日本レストラン」からも海が一望出来た。毎日、大自然の海風に身をさらしながら、広大なカリブ海と対話するのが楽しみだった。素晴らしく大きな「気」を体一杯に感じることもあり、そんな日は何とも毎日が充実していた。大西洋の海は毎日、毎日それはドラスティックに表情を変えた。私はその穏やかさも激しさもどこかで受容できる様な気持ちになっていた。そして私は海のある生活が大好きになったのだ。

第11回 新宿ロフト風雲禄−3(1976〜80年)

70年代のロックの流れ

|

▲オープン当初、これだけでかい潜水艦はただただライブの邪魔でしかなかった。写真はない(笑)正面のスピーカーはあまりにも大きすぎて天井に吊された。ステージに向かって大砲が狙いを付けている。危険だな!この大砲は客が何人も乗ったりして数ヶ月で根本から折れた(笑) |

1976年は日本のロックが定着した年でもあった。そしてこの頃から日本のロックシーンは多様化し始める。これまで本格的な日本のロックは、何度も芽を出しかけてはしぼむという繰り返しだった。これまでの外タレ公演で常に前座に甘んじていた日本のロックバンド達が、次々と日本語ロック、英語ロックを問わず自分たちを「主張」し始めた。

東京中心に動いていた感のあったロックシーンは、その頃大きな転機を迎える。地方都市を本拠にしていたローカルバンドが続々出現してきたのだ。関西ではウエスト・ロード・ブルース・バンド、ファッツボトル・ブルース・バンド、優歌団、上田正樹とサウス・トゥ・サウス、桑名正博、アイドル・ワイルド・サウス。名古屋ではセンチメンタル・シティ・ロマンス。北陸のめんたんぴん、Tバード。福岡のサンハウス、沖縄からは喜納昌吉&チャンプルーズ、紫、コンデション・グリーン、そして北海道からはスカイドッグ・ブルース・バンドが登場する。この時代ロックはどんどんショービジネス化し、80年代にはレコードセールスも飛躍的な発展をとげる。しかし、多くのライブハウスで演奏する貧乏ロッカーはレコードも売れず、ワゴン車に機材とメンバーを積んで、寝泊まりも車の中といった過酷なツアーに明け暮れる苦闘の時を過ごしていた。

ライブハウスとメジャー

70年代の東京のライブハウスの流れとしては、古くからあった劇場型の渋谷ジァンジァンを始め、渋谷BYG〜西荻窪・荻窪・下北ロフトと流れて来たが、この頃から76年に完成する新宿ロフトを中心に、六本木PIT INN、高円寺JIROKICHI、渋谷屋根裏、吉祥寺曼陀羅などがロックの情報発信基地に進化していった。

それまで日本のロックに見向きもしなかったレコード会社もこぞってロック専門のレーベルを設立し始め、ロックグループのデビューラッシュが続くことになる。しかしこの大手レコード会社のロック青田刈りは、それぞれ何とか少ないお客をやりくりして居たライブハウスを窮地に陥れるものだった。大手のレコード会社は、それまで小さなライブハウスがゼロに近いお動員から手塩にかけて育ててきた数少ないドル箱スターをさらってゆくものでしかなかったからだ。

すなわち大手レコード会社や大手プロダクションの連中は、ライブハウスをどこかでさげすんでいるように私には感じられた。暗い、汚い、狭い、非衛生的というイメージのライブハウス自体をリスペクトするなんて事はなく、ほとんど興味を示なかった。ただ自分たちが物色したバンドを引き抜く為に来ているだけで、むしろメジャーデビューしたらライブハウスに出演するのさえ嫌がる大手レコード会社のディレクターやバンドスタッフ連中も沢山居たのだ。すなわち、「メジャーデビューしたのだから後はレコード会社が面倒見る。ライブハウスなんていうマイナーな所に出演したら、バンドのイメージが落ちるしレコードも売れない」という論理であった。

それまでロックで生活すら出来なかったロッカー達が、突然訪れたそれまでの何倍ものギャラを得る事が出来る環境に翻弄されていった。当時のライブハウスはオールスタンディングでなかったこともあって、収容人数は50〜150人ぐらいがほとんど精一杯。ギャラもそれに見合った金額だった。この大手レコード会社のライブハウスバンドの引き抜き行為には、多くの出来たてライブハウスが頭を抱えた。言うなれば手作りでバンドと一緒に動員ゼロから赤字に耐え、そのバンドが成長する事を願い頑張って来て、やっとお客が入り始めた頃、メジャーから声がかかる。途端、もうそのバンドは自分を育ててくれたライブハウスには見向きもしなくなってしまうのだった。

ついに念願の新宿に進出した

|

▲キャビンの中はレコード室。上はPA,照明ルーム。 |

1976年、新宿西口に地下一階、65坪の潰れたレストランがあって、新宿ロフトはそのあとの空間に入ることになった。勿論、地下物件で家賃や保証金が比較的安いということもあったが、この物件で一番気に入ったのは、なんといっても65坪の中に大きな柱が一本も無いということだった。

契約という儀式が終わり、8月のクソ熱い埃だらけの小滝橋通りを複雑な思いで歩いていた。これほどまでに入居契約がうまく行った事は初めての経験だった。多分、大家がいつまでも店子が入らないことで焦っていたのと、「ライブハウス」というものがどういうものかを知らないお陰だったのだろう。大家さんも私達も一番参ったのはやはり80年代初頭のハードコアパンクの時代だったが、この時期はまだニューミュージックの時代で、演奏者もお客もそれなりにおとなしかったのかもしれない(モヒカンや鎖族はいなかった)。だからロフトの大家を含め近隣住民からの立ち退き運動は全くなかった。

1500万の店舗保証金と月60万の家賃は当時でも安かった。ロフトグループとしてはこの6年間で5軒目の店舗で、ライブハウス展開を始めて4〜5年の時が流れていた。ロフトの内実は借金だらけだったが、私達の回りからは次々とロックスターが生まれ、それなりだけれどもブレイクし始めていた。ほんの数年前までは一部不良の音楽と言われ、市民から相手にもされなかったロックが「市民権」をゲットしてゆく過度期だったのだ。

新宿西口ロフトのキーワード(誇るべき物=売り物?)は何だろうか? 私は何日も何日もあれこれ考えあぐね、まだ未完成の店の前に立ちつくしていた。なんとか若者が集まるための最高な空間と音楽=ロックを作りたいと願っていた。今までに無いもの、しかもそれがNO.1でなければ意味が無い。ただ演奏するだけの小屋であれば公民館や大ホールで充分だ。自己にとっての「ライブハウス理論」を構築する必要性を実感していた。もしそれが出来なければ、新しく大型(当時、200人以上収容出来るライブハウスは日本に一軒もなかったのだ。1000人近く収容できる箱が出来るのは80年代に入ってからになる)のライブハウスを、多額な借金を抱えてまで作る必要がないと感じていた。私の意識の中では、「ライブハウス=コミュニケーション」という図式が出来ようとしていた。だが、このようにあれこれイメージを膨らませると、今回の店舗作りはそれまで私が経験してきた店作り予算の数倍の資金が必要だった。この店の金策には相当苦労したし、当時のロフトの従業員やアルバイト諸氏も店の工事作業に動員させられいろいろ面倒をかけた様だ。しかし、当時の音楽好き若者達が、「新しい魅力的なライブハウスのスタッフになれる」という事だけでロマンを感じて、至るところからはせ参じ手伝ってくれたのは何とも感激だった。

ライブハウスという空間の理想−−美味しい酒の飲み方

|

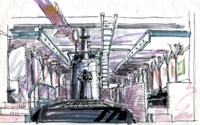

▲潜水艦の両端と甲板が各席だった。 |

今でこそライブハウスという言葉は一般化されているが、今から30年も前、ライブハウスはやはり「恐いところ」というイメージが一般的だった。好きなバンドやパフォーマーのライブを酒を飲みながら「聞き、見、そして参加」する。共通のバンドのファンだった人や親しい友達と同じ空間を体験・共有し、そしてその興奮を熱っぽく語る。誰もかも、職業や年齢を問わず、週末やちょっと時間が出来たとき、少し気持ちのゆったりとした日の夜にライブハウスに出かける。ライブハウスが町の風景の中に居着いているから、誰でもいつでも自由に入れる。そこでは音楽もやっているけど音楽だけじゃない。詩の朗読やビデオや旅の報告や面白い体験をした人の肉声でもいい。そういう様々なライブはそれをやる人間にとって「自己表現活動」なのだが、それを共有する人(お客)達にとっては「うまい酒」「良き友達」「未知の知識の吸収」を創造する空間であり、そこで味わえた「感動」はきっといつまでも心に残る瞬間でもあるのだ。ステージと客席のコミュニケーション一つで、その場は予定調和を排して何か新しき物が生まれる瞬間になる。そんな場にみんなが立ち会えるなんてとても素晴らしい事なんだと思う。客も表現者も話したり演奏したりしながら「なんであそこであれなんだ!」という驚異を実感することによって、その場が「異空間」になってゆくのだ。

どんな性格のライブハウスであれ、ステージの表現者やお客さんや店のスタッフ、友人同士のコミュニケーションの活性化を図るための空間がライブハウスなのだ。ライブって、もちろんそれは音楽中心なんだろうけれど、誰かが誰かの心を打ち、感動を与えることによって、その表現は生き生きとしたものになり、その場に居合わせた人たちの心は当然高揚してくるはずだ。すなわちそこに生息する命が命を触発するのだ。ライブっていうのはつまり、その最中であれ、終了後であれ、歌や演奏やトークはすぐにみんなの批評に移される。「今日のステージどうだった?」というテーマが批評の中心になるはずだ。小さな空間であるライブハウスでは、客席に居る者同志が孤独な個人として一対一の関係でステージに向かい合っているのではなくって、「自由な共同性の関係」でステージ上も含めて相互に結ばれながら進化し、得体の知れない「高揚」の中で私達は酒を飲み会話する。これがライブハウスの最高の酒の飲み方であり、肩肘を張らずに誰もが生の表現に触れられるというのが、やはりライブハウスの最大のウリであり魅力なんだと思うのだ。

新宿ロフトは私にとってライブハウスの完成型を目指すものだった……突如店のど真ん中に潜水艦が浮上した

|

▲鮎川夫妻の提供による、イス席のロフト。リハーサル風景。その手前に潜水艦があった。 |

ロフトの内装工事は、過去烏山ロフトからずっと3人のアート集団によって制作されていた。私は、またもや彼ら3人のアート集団を事務所に招集した。総合コーディネーターのミトさん、画家であり色使いの専門家である熊坂さん、鉄骨細工をさせたら日本で右の出るものはいないといわれる加藤さんだ。私は新しく契約した店舗の図面を拡げながら、彼らに私の意図を説明する。「今回は、ちょっと外れだがあこがれの新宿に店を作ることにした。坪数65坪、これは我々が今まで経験したことのない広さだ。新ロフトの基本戦略は、ライブも出来るコミュニケーション主体のロック居酒屋である。ライブの前後の営業(昼間はロック喫茶、ライブが終わってからはロック居酒屋)をちゃんとやろうと思う。どっちにしてもライブ演奏だけでは店はやってゆけないと思っている。幸い店のある西新宿の先はすぐ住宅街だ。マーケティングはしたが近くに住んでいる若者も多い。だから、いわゆるライブが終わってからの居酒屋営業には充分勝算はある。この店の売り物は日本最大・唯一の(?)スピーカー(JBL4550、3ウェイ)で、ライブでは日本最高の音作りを目指す。工事期間は2カ月。今年10月には開店したい。しかし我々の基本テーマはロック居酒屋なのだから、店内に何かしらの大きなオブジェが欲しい。予算は余りない。さあ、どうする……」という宿題を連中に出した。

一週間後、内装チームの企画会議がもたれた。そこでの熊坂さんからの提案には一同度肝を抜かれた。内容はこうだった。「店の中央に鉄で出来た本物そっくりの"潜水艦"を浮かべてはどうか? 潜水艦のハッチの上はPAと照明ブース、下はレコード室、その巨大な潜水艦の周りを客席にしてライブや酒を楽しむ。鉄細工の専門家の加藤さんがいるし、この3人のスタッフは溶接作業も出来る」「ちゃちい潜水艦だとバカにされるよ」「イヤ、加工は全て本当の鉄材を使うから大丈夫だ」と自信満々の熊坂さん。「ライブハウスと巨大な潜水艦のオブジェ」そんな物が調和出来るはずがなかった。しかし私はその突拍子もないアイデアに乗った。「潜水艦のキャビンからステージに向かって巨大な大砲を突きつけろ! それがロックだ!」と私は興奮して叫んだ。そして悪戦苦闘の末、店の中央にかっこいい潜水艦が出現したのだった。

さてそれだけ苦労して制作された潜水艦だが、悲しいかな多くの混乱を招いた。「あの大砲が我々に銃口を向けている間は、二度とロフトではライブはやらない」と言い出すロッカーもいたし、ちょっとお客さんが沢山入ると、実にステージが見にくく潜水艦は邪魔だったのだ。そして潜水艦は新宿ロフトオープン後1年数カ月であえなく沈んだ(撤去されてしまったのだ)。余談だが、この何年間も私はこの新宿西口ロフトの潜水艦の写真を探している。だが未だ一枚も出てこない。全く過去の物を残すという発想が無かったロフト制作チーム。ロフトの歴史を綴った『ROCKisLOFT』に載せてある写真だって、ほとんど出版社や表現者から借りた物だ(ちなみに同書では、潜水艦は写真の代わりに熊坂さんのラフスケッチが載っている)。(以下次号に続く)

ロフト席亭 平野 悠

|